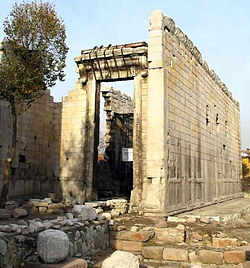

Il Sacro Romano Imperatore Ferdinando II inviò due ambasciatori per trattare con il sultano ottomano Solimano il Grande nel 1555. La coppia di legati, durante il loro percorso verso Amasia, passò da Ancira (odierna Ankara) e qui si imbattè in un’iscrizione: i due capirono che si trattava dell’ “indicem rerum a se gestarum” di cui parlava Svetonio mentre descriveva le disposizioni per il funerale di Augusto volute da lui stesso. Essi convinsero i compagni a realizzare una copia rudimentale del testo latino ritrovato. Questo episodio viene ad oggi riconosciuto come il ritrovamento del monumento di Ancira contenente le famose “Res Gestae Divi Augusti”, ovvero il testamento di Ottaviano. Le Res gestae originali furono incise a Roma, davanti al mausoleo dedicato ad Augusto. Diverse copie dell’epigrafe furono sparse nelle varie provincie e di queste quella situata ad Ankara è a oggi l’iscrizione più completa e meglio conservata. Di quest’opera commemorativa per il princeps non vi è alcuna memoria durante il periodo medioevale. Il tempio dedicato ad Augusto e al culto della dea Roma, con la caduta del paganesimo come religione preponderante dell’impero, venne inizialmente utilizzato dai cristiani per poi entrare nell’orbita della moschea che verrà costruita con la dominazione ottomana sull’Anatolia. Dopo l’esperienza degli ambasciatori imperiali, la notizia del ritrovamento del monumento si sparse per l’Europa, diversi viaggiatori e messi dai vari stati si susseguirono nel visitare il sito e tutti tentarono a modo loro di trascrivere l’iscrizione. Solo in un secondo momento, dopo una più attenta osservazione, si scoprì che oltre al testo latino, situato su sei colonne nell’interno del pronao, vi era anche la traduzione greca sul muro destro all’esterno della cella. Di particolare riguardo sono i lavori del francese George Perrot e del tedesco Karl Humann. Il primo venne inviato sul sito da Napoleone III nel 1861 e riuscì a realizzare un disegno di precisione fotografica delle iscrizioni. Al 1882 risale la spedizione del tedesco Humann, che ebbe il compito di realizzare un calco completo di entrambi i testi; dopo tre settimane l’incarico fu portato a termine con il risultato ottenuto di 194 sottili lastre di gesso. Ambedue le spedizioni fornirono del materiale scientifico per le future edizioni delle Res gestae e in particolare per le due di Theodor Mommsen, uno dei maggiori antichisti degli ultimi due secoli, che si occupò del monumento per gran parte della sua vita. A dimostrazione della grande importanza di questo mausoleo, possiamo ricordare le parole di Ettore Pais, grande epigrafista italiano del secolo scorso che studiò con il Mommsen in persona e che descrisse l’epigrafe con le seguenti parole: “È uno dei più begli esemplari della letteratura antica”. La natura del testo dell’iscrizione non è ancora oggi ben definibile: si discute tuttora se si tratti di un testamento politico, come dovrebbe essere, o più semplicemente di un elogio funebre. Augusto scrisse delle sue imprese per lo stato e delle onorificenze attribuitegli dal senato e dal popolo romano. Queste memorie appaiono fin da subito pregne di valore altamente politico e possiamo riscontrarlo fin dal principio. I primi tre versi della prima sezione recitano: “All’età di diciannove anni di mia iniziativa ed a mie spese formai un esercito con il quale restituii la libertà allo stato oppresso dal dominio di una fazione”. Il princeps evidenzia fin da subito la sua intraprendenza e il suo essersi autofinanziato per la sola salvezza dello stato e non a caso si parla di “libertà”, dato che era importante per il neonato capo di stato dimostrare di non voler cambiare la forma di governo tradizionale repubblicana; questo aspetto evidenzia la necessità di Augusto di dare legittimità alla sua presa di potere, raggiunta anche con atti più che violenti. Probabilmente la “fazione” di cui si parla corrisponde ai fedeli di Antonio prima, vinti nella battaglia di Modena del 43 a.C, e agli uccisori di Cesare poi, sconfitti a Filippi nel 42 a.C. Le Res gestae, composte da un’introduzione, quattro sezioni e un’appendice finale, sono una preziosissima fonte per gli studiosi, sia per quanto riguarda gli eventi storici e le dinamiche sociali del periodo, sia per poter meglio definire la personalità stessa del princeps, che rimise in piedi uno stato messo in ginocchio dalle guerre civili e rese grande Roma ancora una volta.

Roberto Del Frate

Pingback: itemprop="name">Traiano optimus princeps - Renovatio Imperii - Pubblicazioni